SAN JUAN PABLO II

AUDIENCIA

Miércoles 7 de mayo de 1997

«He ahí a tu madre»

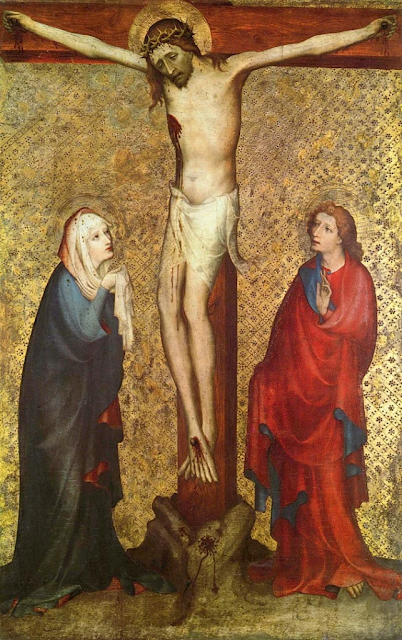

1. Jesús, después

de haber confiado el discípulo Juan a María con las palabras: «Mujer, he ahí a

tu hijo», desde lo alto de la cruz se dirige al discípulo amado, diciéndole:

«He ahí a tu madre» (Jn 19, 26-27). Con esta expresión, revela a María la

cumbre de su maternidad: en cuanto madre del Salvador, también es la madre de

los redimidos, de todos los miembros del Cuerpo místico de su Hijo.

La Virgen acoge en

silencio la elevación a este grado máximo de su maternidad de gracia, habiendo

dado ya una respuesta de fe con su «sí» en la Anunciación.

Jesús no sólo

recomienda a Juan que cuide con particular amor de María; también se la confía,

para que la reconozca como su propia madre.

Durante la última

cena, «el discípulo a quien Jesús amaba» escuchó el mandamiento del Maestro:

«Que os améis los unos a los otros como yo os he amado » (Jn 15, 12) y,

recostando su cabeza en el pecho del Señor, recibió de él un signo singular de

amor. Esas experiencias lo prepararon para percibir mejor en las palabras de

Jesús la invitación a acoger a la mujer que le fue dada como madre y a amarla

como él con afecto filial.

Ojalá que todos

descubran en las palabras de Jesús: «He ahí a tu madre», la invitación a

aceptar a María como madre, respondiendo como verdaderos hijos a su amor materno.

2. A la luz de

esta consigna al discípulo amado, se puede comprender el sentido auténtico del

culto mariano en la comunidad eclesial, pues ese culto sitúa a los cristianos

en la relación filial de Jesús con su Madre, permitiéndoles crecer en la intimidad

con ambos.

El culto que la

Iglesia rinde a la Virgen no es sólo fruto de una iniciativa espontánea de los

creyentes ante el valor excepcional de su persona y la importancia de su papel

en la obra de la salvación; se funda en la voluntad de Cristo.

Las palabras: «He ahí

a tu madre» expresan la intención de Jesús de suscitar en sus discípulos una

actitud de amor y confianza en María, impulsándolos a reconocer en ella a su

madre, la madre de todo creyente.

En la escuela de la

Virgen, los discípulos aprenden, como Juan, a conocer profundamente al Señor y

a entablar una íntima y perseverante relación de amor con él. Descubren,

además, la alegría de confiar en el amor materno de María, viviendo como hijos

afectuosos y dóciles.

La historia de la

piedad cristiana enseña que María es el camino que lleva a Cristo y que la

devoción filial dirigida a ella no quita nada a la intimidad con Jesús; por el

contrario, la acrecienta y la lleva a altísimos niveles de perfección.

Los innumerables

santuarios marianos esparcidos por el mundo testimonian las maravillas que

realiza la gracia por intercesión de María, Madre del Señor y Madre nuestra.

Al recurrir a ella,

atraídos por su ternura, también los hombres y las mujeres de nuestro tiempo

encuentran a Jesús, Salvador y Señor de su vida.

Sobre todo los pobres,

probados en lo más íntimo, en los afectos y en los bienes, encontrando refugio

y paz en la Madre de Dios, descubren que la verdadera riqueza consiste para

todos en la gracia de la conversión y del seguimiento de Cristo.

3. El texto

evangélico, siguiendo el original griego, prosigue: «Y desde aquella hora el

discípulo la acogió entre sus bienes» (Jn 19, 27), subrayando así la

adhesión pronta y generosa de Juan a las palabras de Jesús, e informándonos

sobre la actitud que mantuvo durante toda su vida como fiel custodio e hijo

dócil de la Virgen.

La hora de la acogida

es la del cumplimiento de la obra de salvación. Precisamente en ese contexto,

comienza la maternidad espiritual de María y la primera manifestación del nuevo

vínculo entre ella y los discípulos del Señor.

Juan acogió a María

«entre sus bienes ». Esta expresión, más bien genérica, pone de manifiesto su

iniciativa, llena de respeto y amor, no sólo de acoger a María en su casa, sino

sobre todo de vivir la vida espiritual en comunión con ella.

En efecto, la

expresión griega, traducida al pie de la letra «entre sus bienes», no se

refiere a los bienes materiales, dado que Juan —como observa san Agustín (In

Ioan. Evang. tract., 119, 3)— «no poseía nada propio», sino a los bienes

espirituales o dones recibidos de Cristo: la gracia (Jn 1, 16), la Palabra

(Jn 12, 48; 17, 8), el Espíritu (Jn 7, 39; 14, 17), la Eucaristía (Jn 6,

32-58)... Entre estos dones, que recibió por el hecho de ser amado por Jesús,

el discípulo acoge a María como madre, entablando con ella una profunda

comunión de vida (cf. Redemptoris Mater, 45, nota 130).

Ojalá que todo cristiano,

a ejemplo del discípulo amado, «acoja a María en su casa» y le deje espacio en

su vida diaria, reconociendo su misión providencial en el camino de la

salvación.

No hay comentarios:

Publicar un comentario